骨盤臓器脱外科医師の赤木一成と申します。

私がこれまで手掛けた2600例超の骨盤臓器脱手術のうち、1割程度を占めるのが、この「膣脱」です。

今回はこの膣脱について、解説させていただきます。

膣脱とは、子宮が無い人の骨盤臓器脱

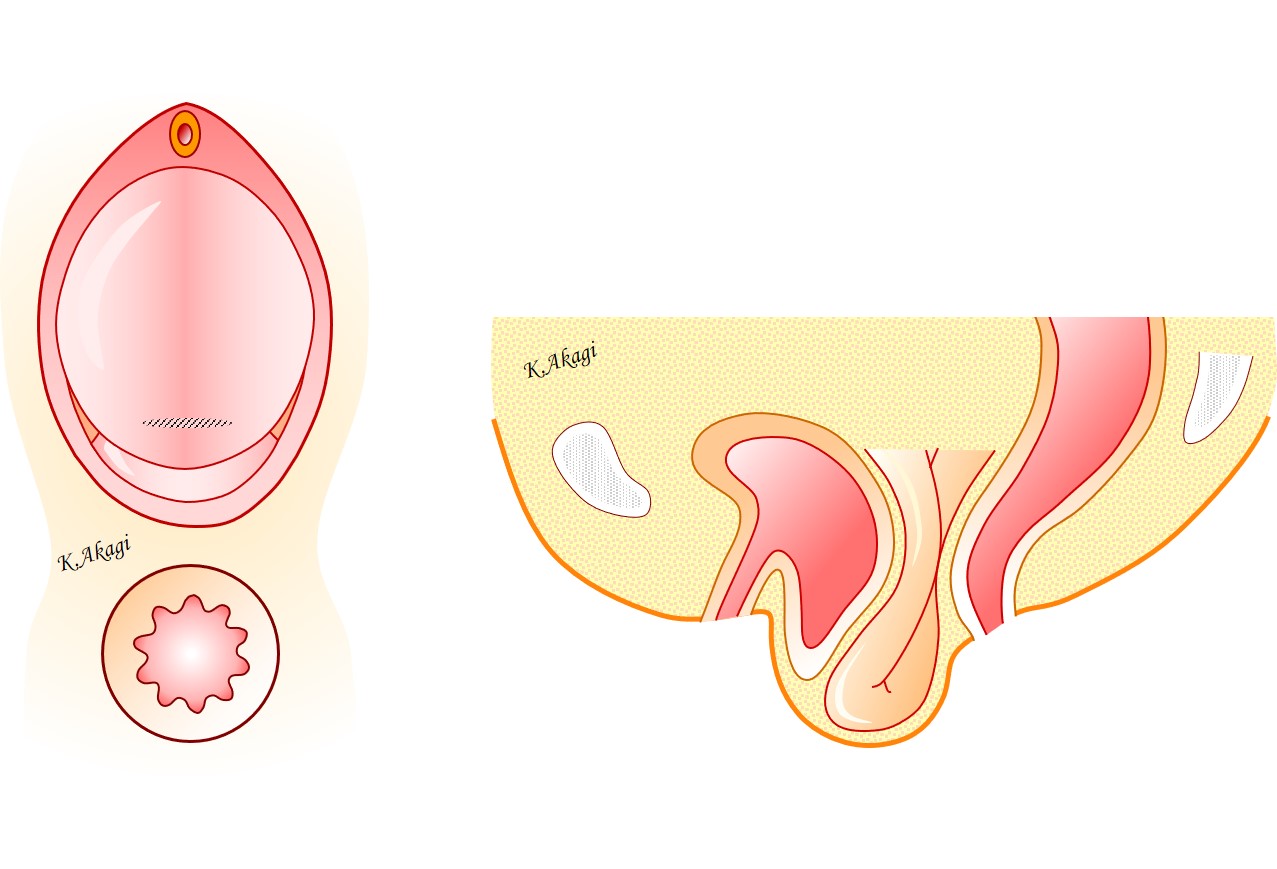

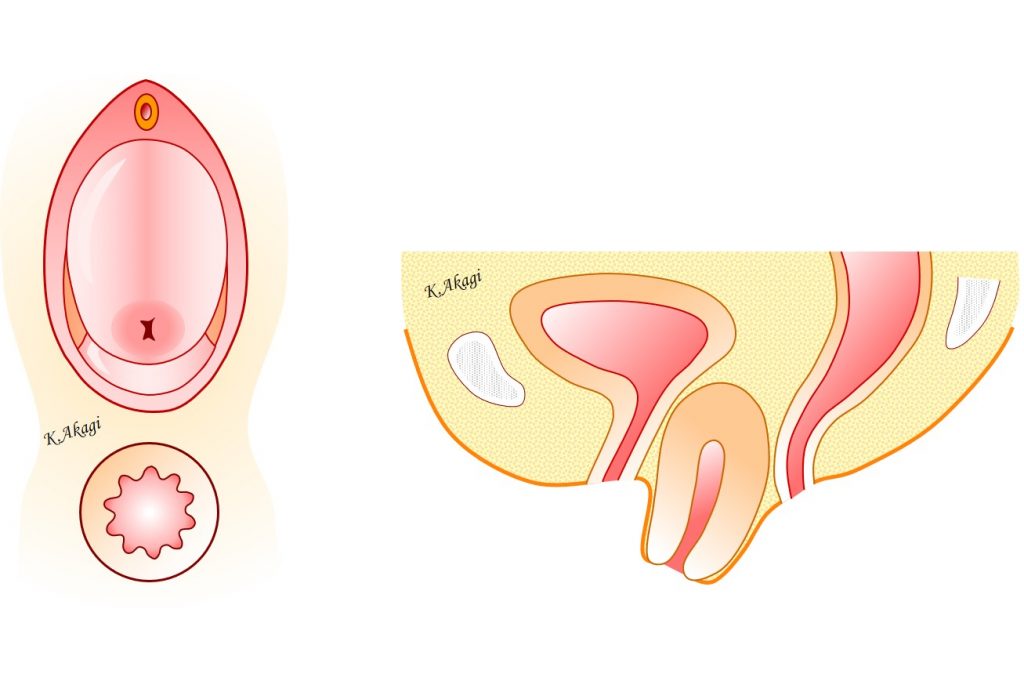

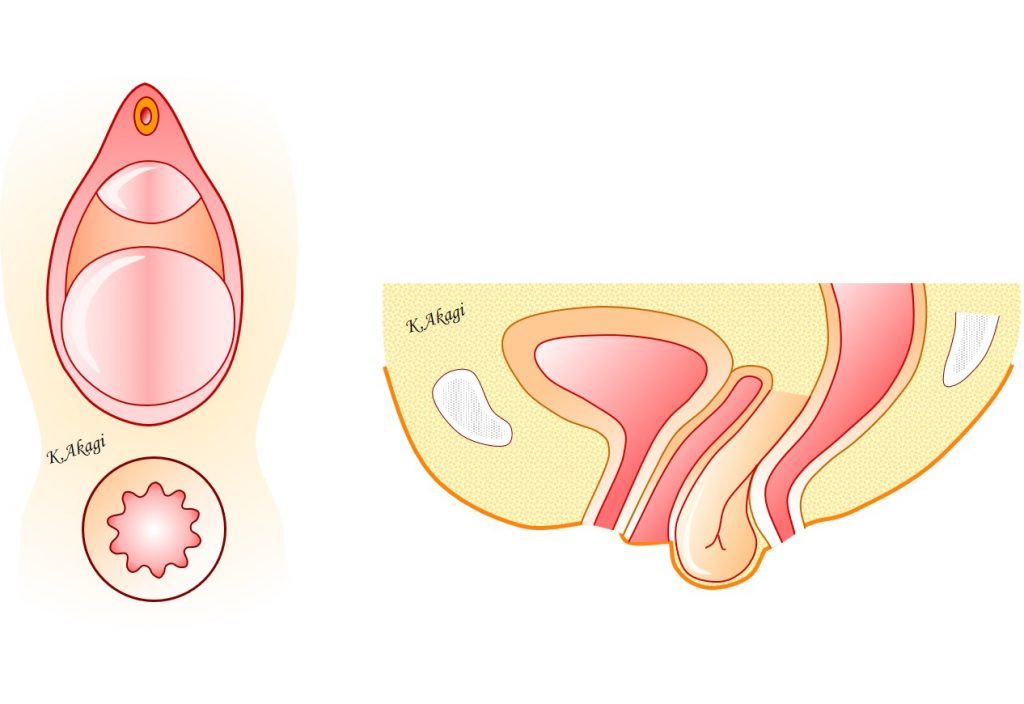

膣脱というのは、子宮が無くて、膣壁が脱出してくる状態のことをいいます。

「過去に子宮脱手術で子宮を取ったのに、また出てきた」というのが、典型的なパターンです。

「従来法」で子宮を取ったあとの膣脱が典型例

子宮脱って、べつに子宮が悪くて脱出してきてるわけではありません。

子宮を支える組織が弱くなって、その結果、子宮が出てきているわけですね。

だから子宮脱の手術では、子宮を取るだけでは不十分なんです。

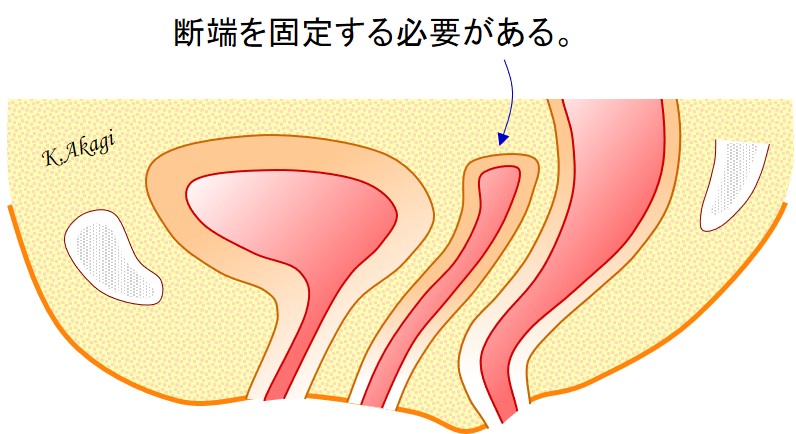

子宮を取ったら、断端(子宮を切り取った端のところ)を、奥の方に固定してあげる必要があるんです。

この術式を「従来法」といいます。

でもこの固定がうまくいかないと・・・

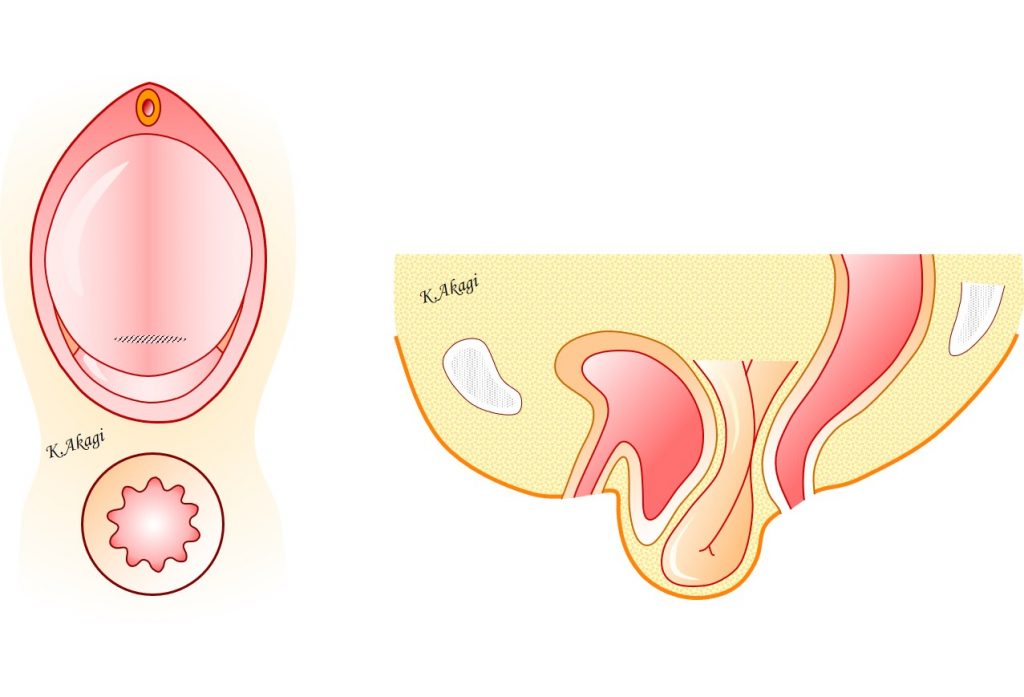

またこんな風↑に出てくることになります。

これが「膣脱」です。

中には膀胱とか小腸とかが入っています。

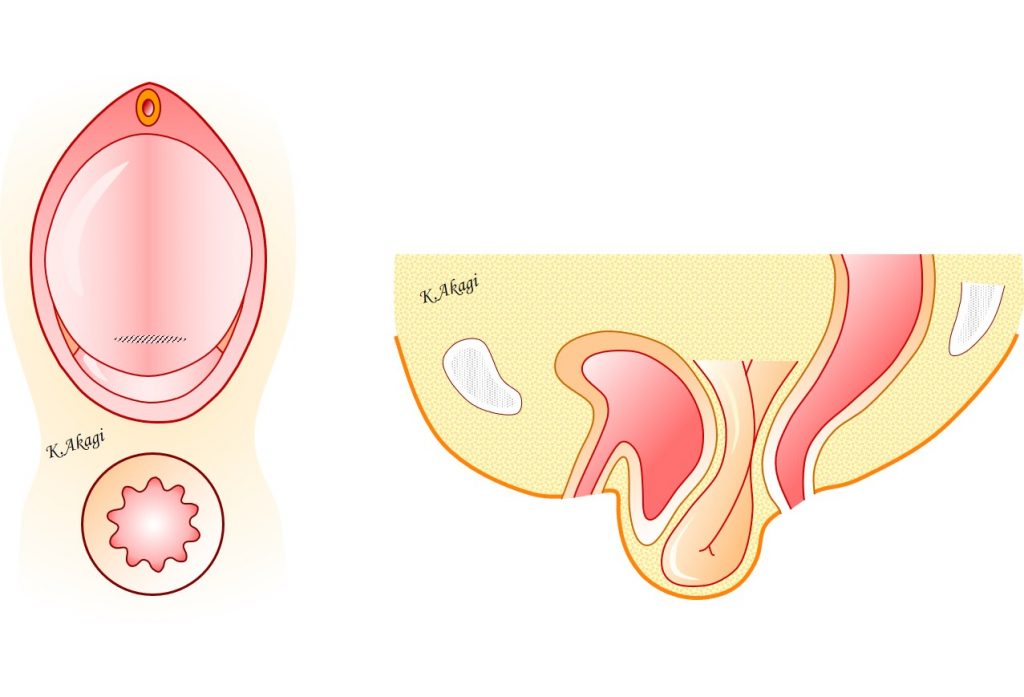

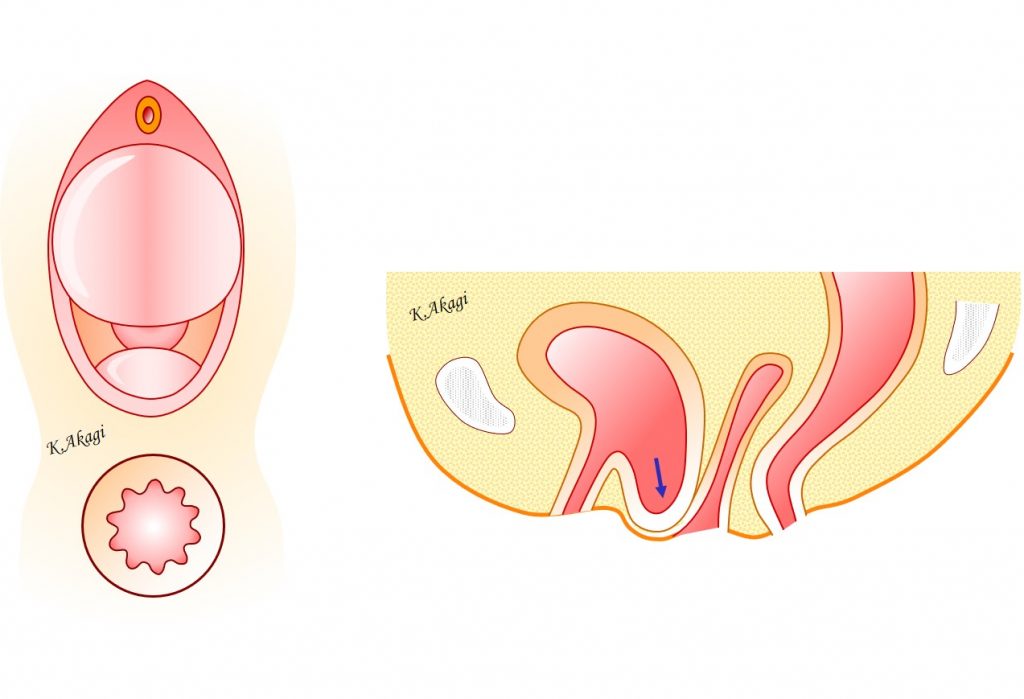

断端の固定が上手くいっても、他の場所が出てくることだってあるんです。

上図のように、膀胱がでてくることもあるし・・・

こんなふうに、小腸とかが出てくることもあるんです。

子宮脱の手術って、一筋縄ではいかなかったということですね。

これまで長い歴史を経て、先人たちが努力を重ねて、術式の改良が続けられてきたんです。

今でこそ技術が進化して、子宮脱手術で再発することはほとんど無くなってきているんですけど、それって割と最近のことなんです。

この子宮を取って断端を固定する「従来法」という術式は、20世紀に主流だった方法です。

2000年代に入って、子宮を取らずに治せるTVM手術が出てきて、低侵襲化(低ダメージ)が進みました。

術式の改良は少しずつ続いており、いまでは原則子宮を取らずに、子宮脱を治す方針になっています。

膣脱の手術は、子宮脱膀胱瘤手術とほぼ同じ

この膣脱、術式はふつうの子宮脱膀胱瘤と、手順はほぼ同じです。

唯一ことなる点としては・・・

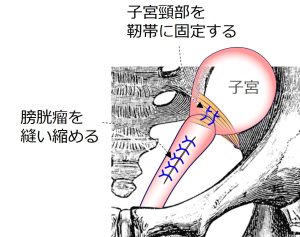

子宮がある場合には、子宮頸部のしっかりした筋層に糸をかけて、靭帯に固定できるんですけど・・・

膣脱では子宮が無いので、この部分の固定が不十分になりがちです。

だからこのような場合には、特別な処理を追加して、しっかり固定できる工夫を施す必要があります。

このへんは、相当経験を積んで、分かってきたことの一つです。

「餅は餅屋」ということですね。

赤木一成 骨盤臓器脱外科医師