おはようございます。

骨盤臓器脱外科医師の赤木一成です。

今回は、骨盤臓器脱の「ステージ」のお話です。

ステージって、要は「進行度」のことです。

目次

骨盤臓器脱にはステージ(進行度)があります。

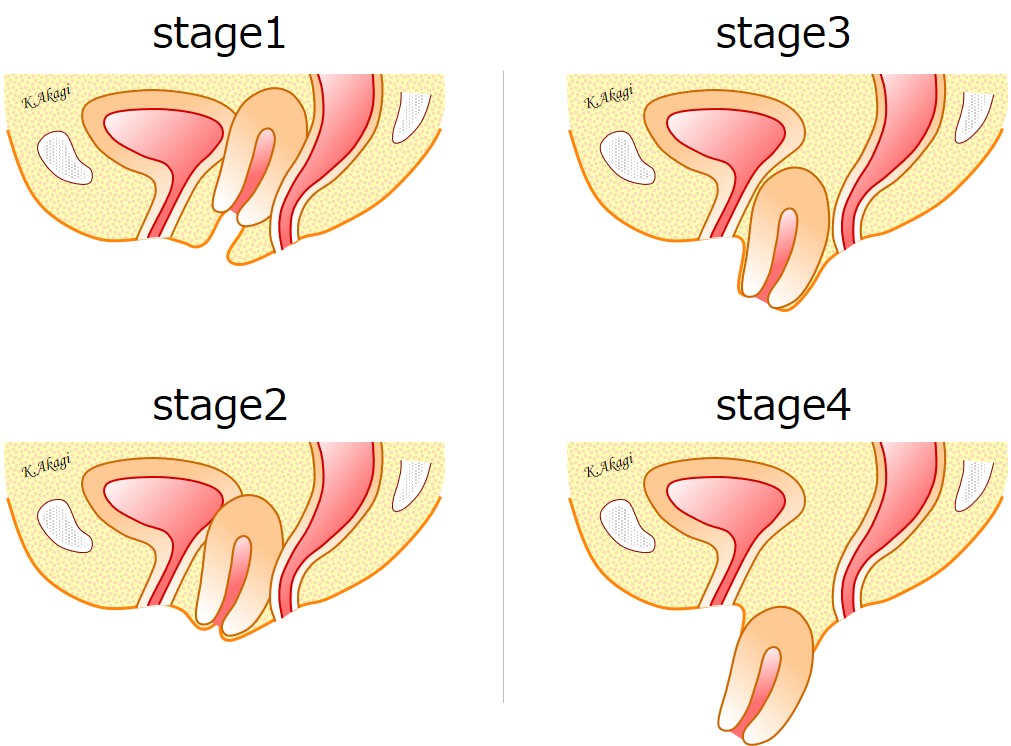

上記は、骨盤臓器脱のステージを図示したものです。

医学的な定義は、いろんなサイトで説明されている(参考)ので、ここでは私なりに分かりやすく表現してみます。

要するに・・・

stage1:子宮が下がってるけどまだ膣の中にある

stage2:子宮が膣口のあたりまで下がってきている

stage3:子宮が膣口からはっきり顔を出している(stage2と4の間)

stage4:子宮全体が完全に脱出している

という感じで、とらえていただければ大丈夫です。

治療方針を決める目安にはなるけれど・・・

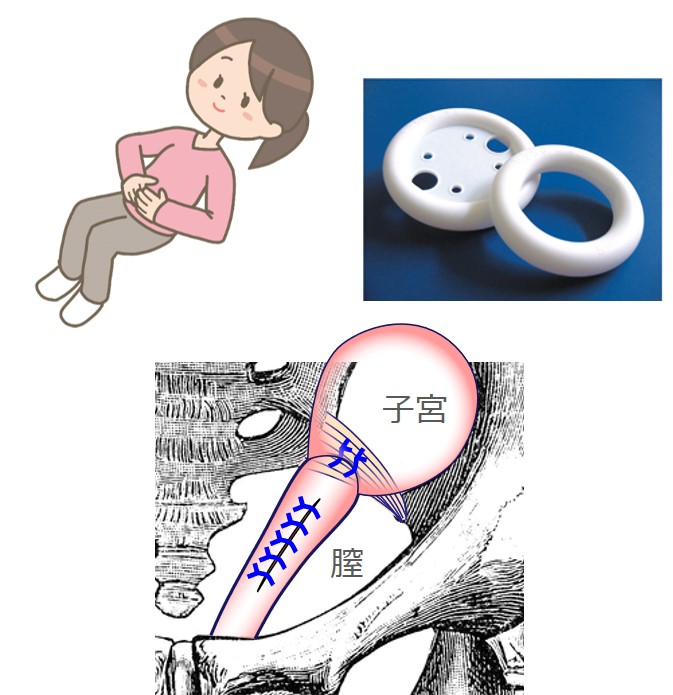

ステージに応じて、治療方針の目安があります。

stage1は手術するほどでもないので、骨盤底筋体操をおすすめする。

(そもそも脱出が軽度だと、手術が難しいので、この段階では手術はやらない方がよい)

stage3と4であれば、全員に手術を勧める。

(手術を受けたくない場合には、ペッサリーで対処する)

その間のstage2では、本人の希望に応じて、手術するかどうか決める。

おおまかに、こんな感じです。

でもこれって、ワタクシそんなに重要度は高くないと思っています・・・

骨盤臓器脱のステージが、それほど重要でない理由

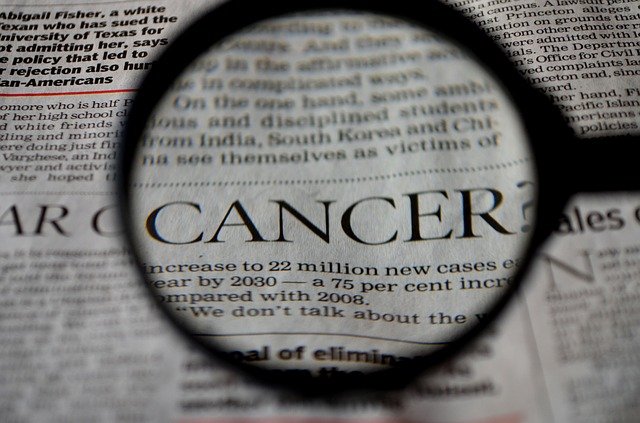

骨盤臓器脱のステージって、たとえば「癌」のステージ分類とくらべると、重要度は高くありません。

(お叱りを受けそうですが・・・)

たとえば大腸癌のステージ分類は、0~4まであります。

このステージは、癌の深さとか、リンパ節転移とかの有無で、細かいルールに従って決まります。

そしてステージに応じて、

内視鏡治療と手術の選択とか・・・

化学療法の選択とか・・・

ガイドラインで治療方針が厳密に決められています。

癌の治療では、ステージ分類がきっちりしてて、重要度が高いんですね。

「このステージはこの治療法がベスト」というのが明らかになっていて、患者さんや医師の意向ではなく、ステージを基準に決めていくんです。

ステージより、「患者さんがどうしたいか」が大事

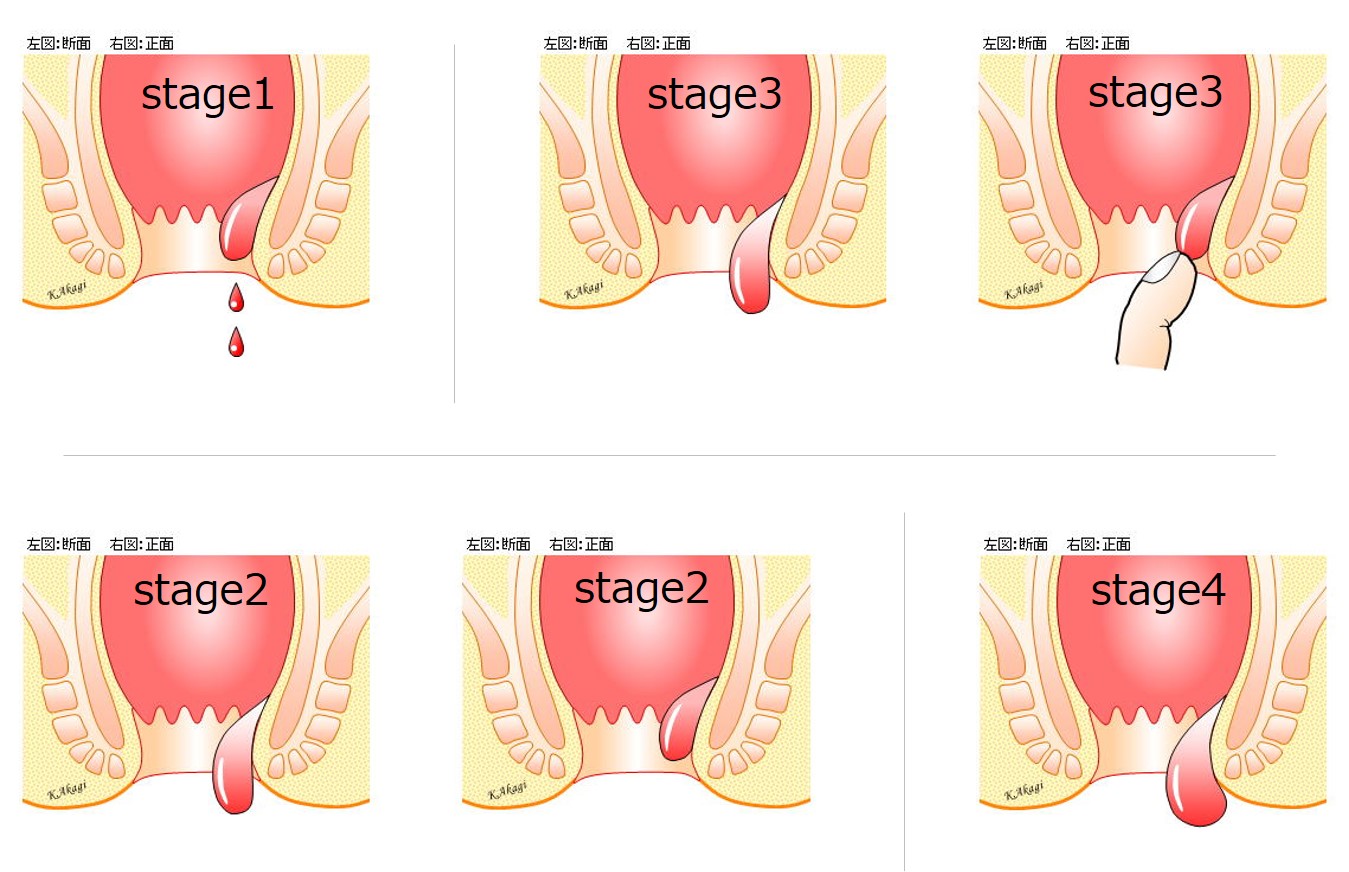

痔核にも、骨盤臓器脱と同様に、ステージ分類(進行度)があります。

1度:痔核は脱出しない。出血のみ。

2度:排便時に脱出するが、自然に戻る。

3度:排便時に脱出して、指で押し込む必要がある。

4度:脱出したまま。

治療方針は・・・

1度と2度は、保存的治療(軟膏や下剤)で経過を見る。

3度以上は、手術の適応。

こんな風に治療方針の目安があるんですけど、実際にはこれって役に立ちません。

痔核の治療方針って、実際の医療現場では、「患者さんがどうしたいか」で決めてるんですよね。

2度でも「手術してすっきりしたい」人もいるし、

3度でも「気にならないから手術は考えてない」という人もいるんです。

こんな場合に、「2度だから手術不要」とか、「3度だから手術です」なんて医者が決めてたら、トラブルが起こります。

だからぶっちゃけ、「痔核の進行度分類で治療方針を決めるのは意味がない」と思っています。

(これもお叱りを受けそうですね。すみません・・・)

私は「ステージ」という言葉、あんまり使いません

と、いうことで。

ワタクシ、患者さんに説明する時に、あまり「ステージ」という言葉は使わないんですよね。

唯一、「ステージ」という言葉を使う局面は・・・

「まだステージ1で、もっとも軽症の段階だから、手術の必要はありません。骨盤底筋体操で様子を見ましょう」

という時くらいです。

あ、もちろん患者さんに「私のステージはどれくらい?」って聞かれたら、お答えしてますけどね・・・

赤木一成 骨盤臓器脱外科医師